O Documento de Referência “Eficiência energética na Iluminação Pública” é o resultado da colaboração e envolvimento de várias entidades relevantes para o sector da Iluminação Pública em Portugal e estabelece uma série de parâmetros técnicos para o projecto de iluminação pública, de modo a obter a maior eficiência energética, entre outras vantagens.

1 > INTRODUÇÃO

O consumo de energia está na origem de 80% das emissões de gases com efeito de estufa na União Europeia (UE). Consequentemente, reduzir as emissões de gases com efeito de estufa implica um menor consumo de energia e uma maior utilização de energia limpa. É nesta óptica que surge a denominada “Estratégia 20-20-20 para 2020” cujo objectivo é reduzir 20% do consumo de energia, reduzir 20% das emissões de GEE (Gases com Efeito de Estufa) e que 20% da energia consumida seja de fonte renovável.

Por outro lado, a Estratégia Nacional para a Energia 2020 (ENE 2020), estabelecida na Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2010, de 15 de Abril, enquadra as linhas de rumo para a competitividade, o crescimento e a independência energética do país, através da aposta nas energias renováveis e na promoção integrada da eficiência energética, garantindo a segurança de abastecimento e a sustentabilidade económica e ambiental do modelo energético.

Em desenvolvimento do Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética (PNAEE) e da ENE 2020, o Programa de Eficiência Energética na Administração Pública — ECO.AP (Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2011, de 12 de Janeiro), visa obter até 2020, nos serviços públicos e nos organismos da Administração Pública, um nível de eficiência energética na ordem dos 20% em face dos actuais valores.

Nestes objectivos enquadra-se também a utilização racional de energia e a eficiência energético-ambiental em equipamentos de iluminação pública (IP).

1.1 > Enquadramento

O presente Documento de Referência para a Eficiência Energética na Iluminação Pública surge na sequência de uma proposta apresentada pela RNAE – Associação das Agências de Energia e Ambiente (Rede Nacional), em parceria com o CPI – Centro Português de Iluminação, e a Ordem dos Engenheiros, à Secretaria de Estado da Energia e da Inovação do Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento (SEEI/MEID).

A consonância da proposta, e do seu potencial, com os objectivos da estratégia energético-ambiental actualmente em curso para Portugal, fomentou que o MEID promovesse a criação de um Grupo de Trabalho para o desenvolvimento do referido documento.

Coordenado pela RNAE o Grupo de Trabalho contou ainda com a colaboração e envolvimento de outras entidades relevantes para o sector da IP em Portugal, nomeadamente, a ADENE – Agência para a Energia, a EDP Distribuição e o Lighting Living Lab, entre outras que prestaram também o seu contributo para o enriquecimento do documento.

1.2 > Objectivo

O presente documento tem como objectivo estabelecer, como referência, uma série de parâmetros técnicos que deve seguir um projecto de IP de modo a se obter uma maior eficiência energética desta tipologia de instalações e, consequentemente, conduzir a uma diminuição das emissões de CO2 durante o período de utilização das mesmas.

O documento apontará para a classificação energética de uma instalação de IP com recurso a um código de letras (como acontece já em alguns electrodomésticos e também nos edifícios, por exemplo) e referenciará o modo e o conteúdo de apresentação de um projecto de IP eficiente do ponto de vista energético e lumínico.

1.3 > Âmbito de Aplicação

Este documento insere-se num quadro de utilização de materiais normalizados pelas autarquias, concessionárias das redes e/ou entidades com responsabilidade de implementar, operar e manter redes de IP. Aplica-se a novos projectos de iluminação pública ou a remodelações completas (conjuntos de luminárias e/ou apoios com rede de alimentação) de instalações existentes.

O disposto neste documento não se deve aplicar a:

- Remodelações parciais, processos de manutenção ou operação das redes existentes;

- Zonas especiais de intervenção, assim classificadas pelos Municípios, iluminação ornamental/decorativa, iluminação monumental, instalações militares, túneis, iluminação de segurança, zonas históricas ou outras que sejam objecto de regulamentação específica.

2 > DEFINIÇÕES

Seguidamente enumeram-se algumas definições relevantes no âmbito do objecto deste

documento, nomeadamente no que diz respeito aos conceitos de visão, de luminotecnia e de electrotecnia.

2.1 > Visão

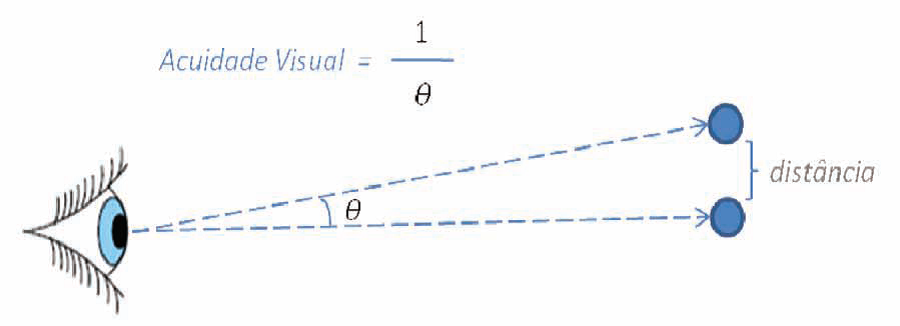

2.1.1 > Acuidade Visual

A acuidade visual relaciona-se com a capacidade de resolução espacial de dois pontos e depende da densidade dos receptores na retina e do poder de refracção do sistema das lentes ópticas. Por outras palavras, a acuidade visual é a capacidade que o olho tem de reconhecer separadamente, com nitidez e precisão, objectos muito pequenos e próximos entre si.

As distâncias na retina são referidas em termos de ângulo visual (q). Assim, a capacidade do olho em distinguir dois pontos está associada a um certo valor de ângulo visual. Quantitativamente pode afirmar-se que a acuidade visual é o inverso do ângulo mínimo sob o qual os olhos conseguem distinguir um pormenor.

Existem vários factores que influenciam a acuidade visual, tais como:

- Adaptação – capacidade que o olho humano possui para se ajustar a diferentes níveis de intensidade luminosa, mediante os quais a pupila irá dilatar ou contrair;

- Acomodação – é o ajustamento das lentes do cristalino do olho de modo a que a imagem esteja permanentemente focada na retina;

- Contraste – é a diferrença de luminância entre um objecto que se observa e o seu espaço envolvente;

- Idade – A capacidade visual de uma pessoa diminui com a idade, uma vez que, com o passar dos anos, o cristalino endurece, perdendo a sua elasticidade, tornando mais complicada a tarefa de focalização das imagens dos objectos.

2.2 > Luminotecnia

2.2.1 > Absorção (α)

Relação entre o fluxo luminoso absorvido por um corpo e o fluxo recebido. A unidade é %.

2.2.2 > Coeficiente de Utilização (h)

Relação entre o fluxo luminoso recebido por um corpo e o fluxo total emitido por uma fonte de luz. A unidade é %.

2.2.3 > Curva de Sensibilidade do Olho

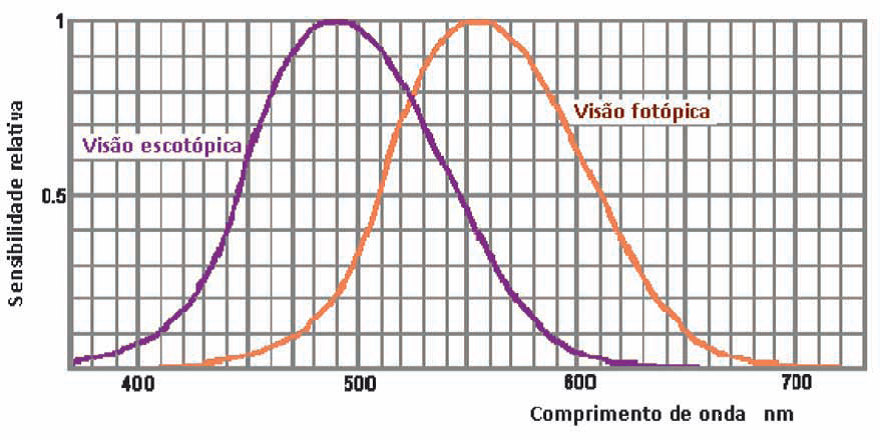

Define a sensibilidade do olho ao longo do dia. A curva define desde as condições de boa iluminação (> 3 cd/m2) que ocorrem durante o período diurno, onde a visão é mais nítida, detalhada e as cores distinguem-se perfeitamente, (denominada de visão fotópica, atingindo um valor máximo aos 555 nm – amarelo-esverdeado).

Quando os níveis de luminância são inferiores a 0,25 cd/m2, a sensação de cor não existe e a visão é mais sensível aos tons azuis e à luz (denominada de visão escotópica, com um valor máximo aos 493 nm – azul-esverdeado).

Nas situações existentes entre estes valores, a capacidade para distinguir as cores diminui em conformidade com a diminuição da quantidade da luz, variando a sensibilidade dos tons amarelados para os tons azuis (denominada de visão mesópica).

Nota:

Visão fotópica: é a designação dada à sensibilidade do olho em condições de intensidade luminosa que permitam a distinção das cores. Na generalidade corresponde à visão diurna. No olho humano a visão fotópica faz-se principalmente pela activação dos cones que se encontram na retina.

Visão escotópica: é a visão produzida pelo olho em condições de baixa luminosidade. No olho humano os cones não funcionam em condições de baixa luminosidade (nocturna), o que determina que a visão escotópica seja produzida exclusivamente pelos bastonetes, o que impossibilita a percepção das cores.

Visão mesópica: é a designação dada à combinação da visão fotópica e da visão escotópica, que ocorre em situações de luminosidade baixa, mas não tão baixa que elimine de todo a componente fotópica da visão.

Efeito de Purkinje: consiste no deslocamento do máximo de sensibilidade da visão em ser sensível às cores, para o máximo de sensibilidade à luz, com a diminuição da luz recebida pelo olho.

2.2.4 > Encandeamento incomodativo (G)

Corresponde à perda de faculdades de visualizar os objectos, agudeza visual, provocando simultaneamente fadiga ocular, em condições dinâmicas:

Legenda:

G = Índice de deslumbramento incomodativo

IEL = Índice específico da luminária

VRI = Valor real da instalação

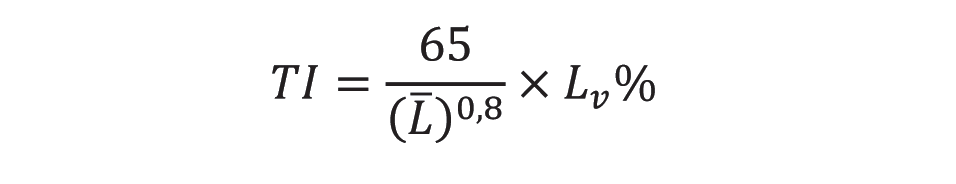

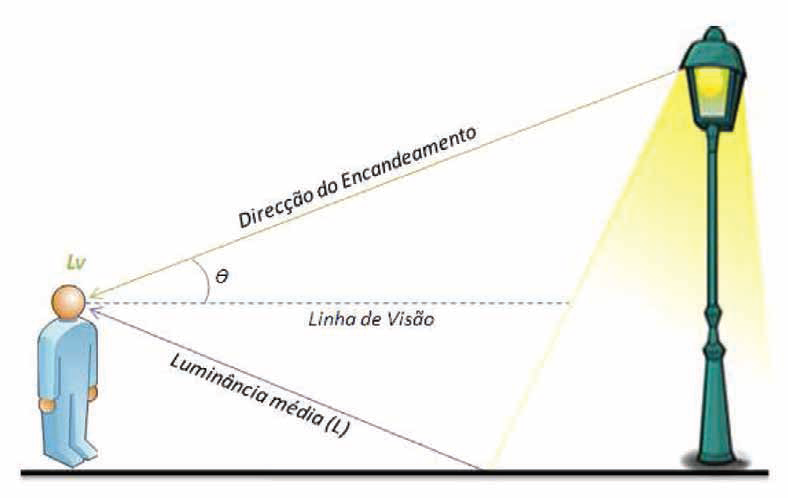

2.2.5 > Encandeamento perturbador (TI)

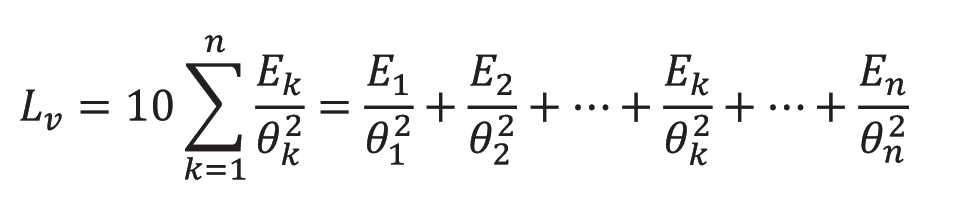

Também chamado incremento limite (TI) é uma medida que permite quantificar a perda de visibilidade causada pelo encandeamento das luminárias de iluminação pública.

Neste caso, um objecto que está no limite da visibilidade deixa de ser visível devido ao encandeamento. Caso se pretenda que o objecto seja visível nestas condições, há que aumentar o nível de contraste. Este incremento corresponde ao TI.

Legenda:

L – Luminância média da estrada (cd/m2).

Lv – Luminância encandeante (veiling luminance) equivalente (cd/m2).

Ek – Iluminância (em lux, baseada no fluxo inicial da lâmpada em lumens) produzida pela luminária k, num plano normal à linha de visão e à altura do olho do observador.

θ – Ângulo, em graus, do arco entre a linha de visão e a linha desde o observador ao centro da luminária k.

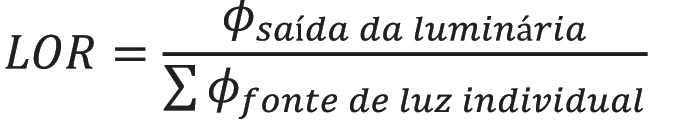

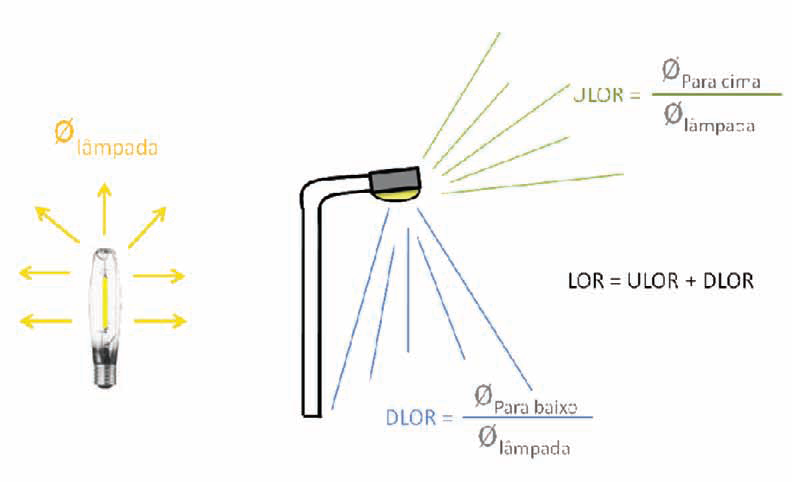

2.2.6 > Rácio de Saída do Fluxo Luminoso – Light Output Ratio (LOR)

O rácio de saída do fluxo luminoso (LOR) pode ser entendido como o quociente entre o fluxo luminoso (f) total de uma luminária (medido em condições práticas específicas com a sua fonte de luz e equipamento auxiliar) e a soma dos fluxos luminosos individuais dessas mesmas fontes de luz, quando operadas fora da luminária com o mesmo equipamento auxiliar e condições práticas.

Para a realização de um projecto de IP eficiente convém conhecer do LOR, ou seja:

- Rácio de Saída do Fluxo Luminoso Ascendente;

- Rácio de Saída do Fluxo Luminoso Descendente (DLOR).

O ULOR de uma luminária é o rácio entre o fluxo emitido para cima, pela luminária, com a soma dos fluxos luminosos individuais dessas mesmas fontes de luz quando operadas fora da luminária.

O DLOR de uma luminária é o rácio entre o fluxo emitido para baixo, pela luminária, com a soma dos fluxos luminosos individuais dessas mesmas fontes de luz quando operadas fora da luminária.

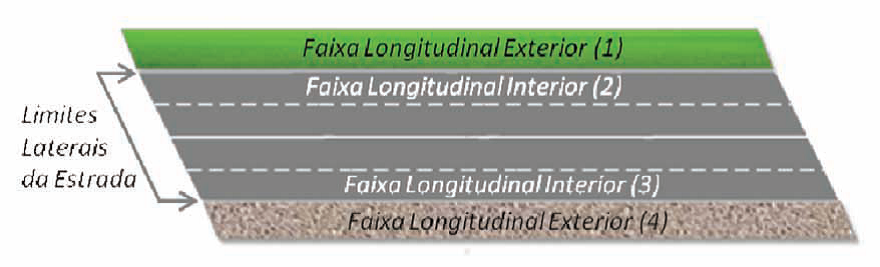

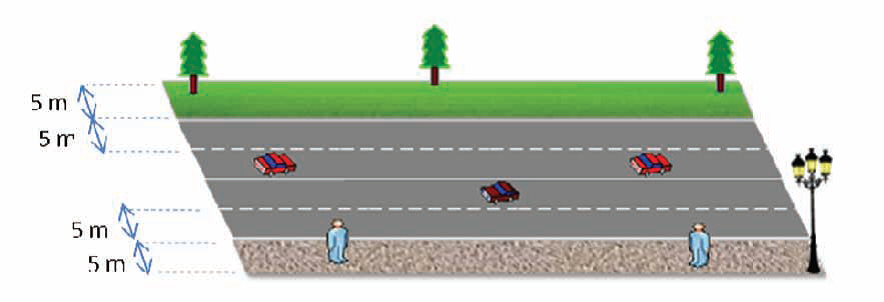

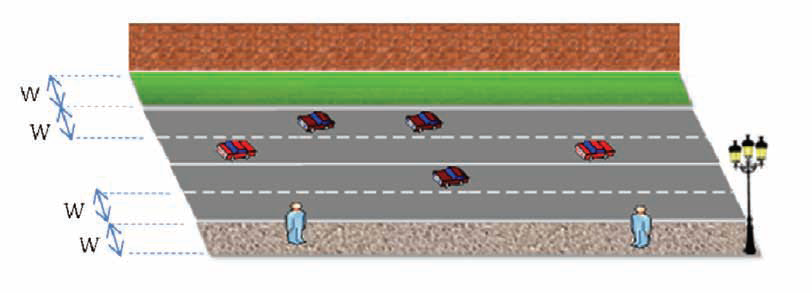

2.2.7 > Rácio Envolvente – Surround Ratio (SR)

Um dos principais objectivos na IP é providenciar uma boa iluminação na superfície das ruas e estradas de modo a que os obstáculos sejam facilmente identificáveis. No entanto, a parte superior de objectos mais altos na estrada, e os objectos que se encontram nas laterais das faixas de rodagem (particularmente em secções curvas), são vistos apenas se existir uma boa iluminação na envolvência da estrada, ou seja, na sua vizinhança. Com efeito, uma iluminação adequada da zona envolvente na estrada possibilita ao condutor uma melhor percepção da sua situação, fazendo ajustamentos devidos de velocidade e trajectória a tempo.

A função do rácio envolvente (SR) é assegurar que o fluxo luminoso direccionado para a periferia das estradas seja suficiente para tornar perfeitamente visível os corpos aí existentes. Assim, incrementa-se, por exemplo, a segurança dos peões nos passeios.

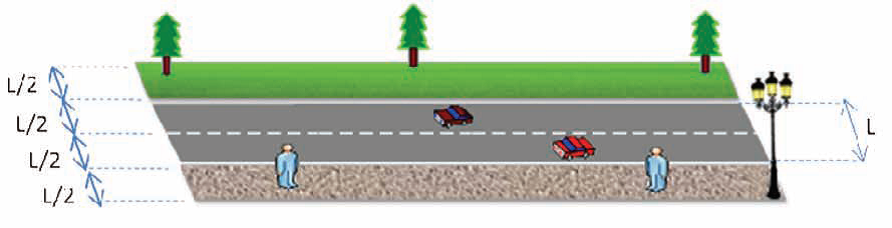

O SR é definido como sendo a iluminância média horizontal nas duas faixas longitudinais exteriores aos limites laterais de uma faixa de rodagem de viaturas, dividida pela iluminância média horizontal de duas faixas longitudinais dessa estrada, adjacentes aos seus limites.

A largura de cada uma dessas faixas longitudinais definidas, para o cálculo do rácio envolvente, terá de ser a mesma. O seu valor será o mínimo dos valores das seguintes três hipóteses:

› 5 metros

› Metade da largura da estrada

› Largura da faixa exterior ao limite da estrada que não esteja obstruída

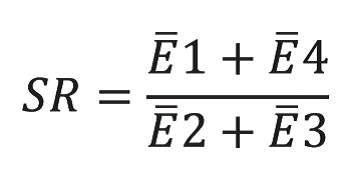

Em qualquer um dos caso o rácio envolvente (SR) poderá ser calculado através da iluminância média (EI) das várias faixas, pela seguinte expressão:

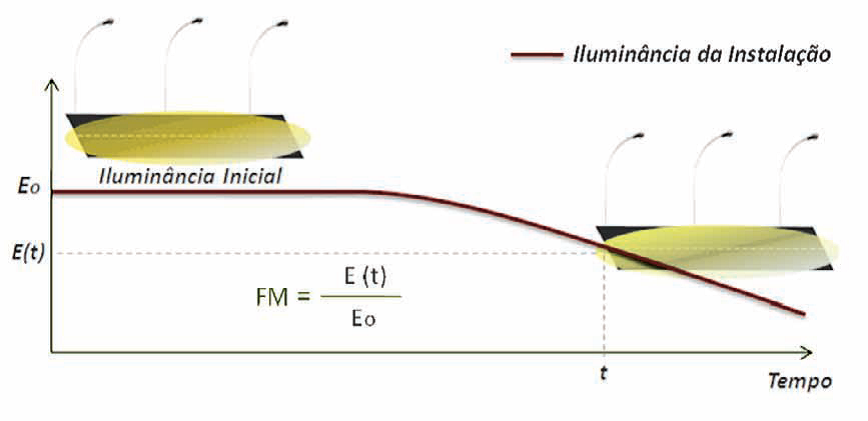

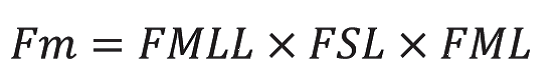

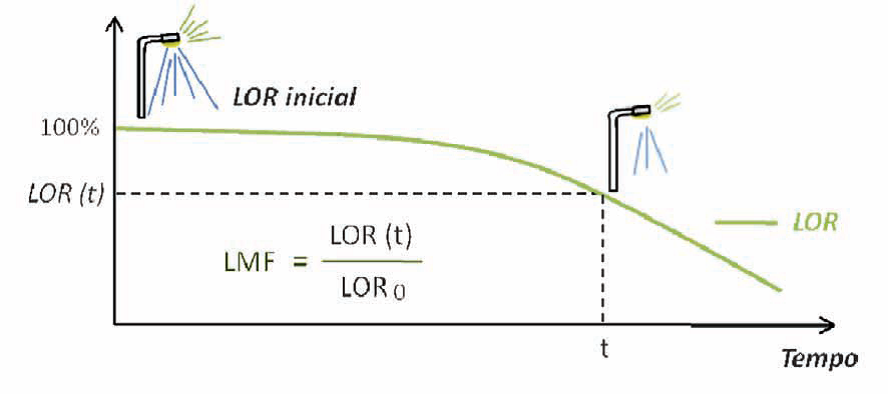

2.2.8 > Factor de Manutenção (FM)

O Factor de Manutenção (FM) de uma instalação é o rácio da iluminância num determinado momento (E(t)), com a iluminância inicial (E0).

O valor do factor de manutenção poderá afectar significativamente a potência da fonte de luz a instalar, bem como o número de luminárias iluminância/luminância especificados.

2.2.9 > Factor de Manutenção o da Luminosidade da Lâmpada (FMLL)

O Factor de Manutenção da Luminosidade da lâmpada (fonte de luz) é dado pelo rácio entre o fluxo luminoso da lâmpada num dado momento da sua vida (ø(t)) e o fluxo luminoso inicial (ø0) [EN 12665:2002].

Ou seja:

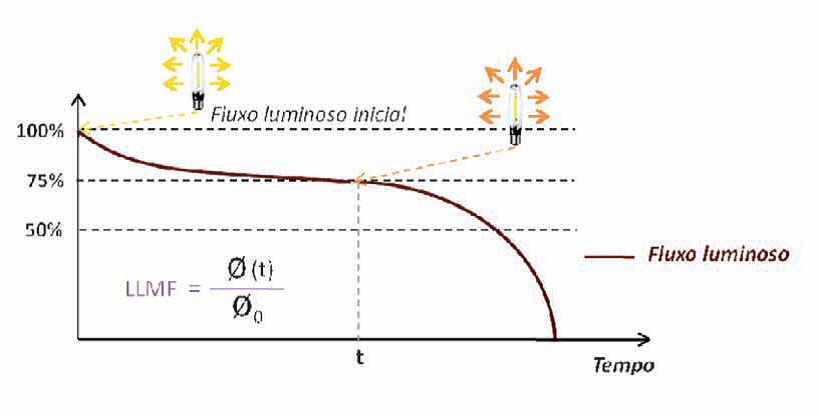

2.2.10 > Factor de Sobrevivência da Lâmpada (FSL)

O Factor de Sobrevivência da Lâmpada é definido pela fracção do número total de lâmpadas que continuam a funcionar num dado momento e sob determinadas condições [EN 12665:2002].

O Factor de Sobrevivência de uma lâmpada depende bastante da quantidade de horas de funcionamento.

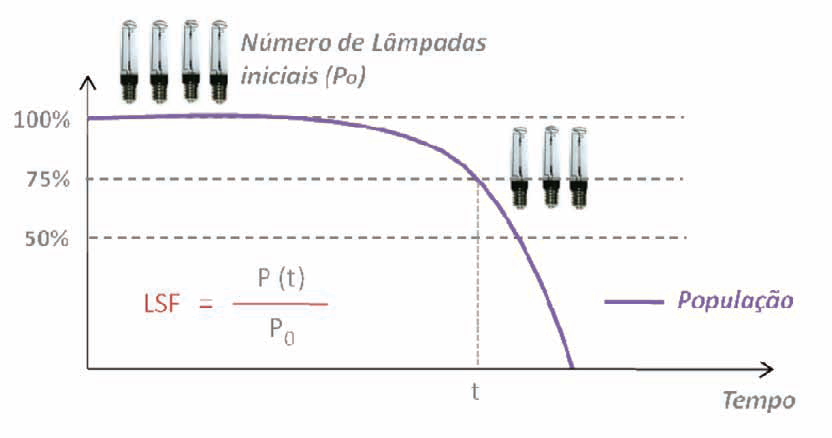

2.2.11 > Factor de Manutenção da Luminária (FML)

O factor de manutenção da luminária é o rácio do LOR de uma luminária num dado momento (LOR(t)), com o LOR dessa mesma luminária no seu início de vida (LOR0).

2.2.12 > Factor de Utilização (FU)

O Factor de Utilização (FU) de uma instalação é o rácio do fluxo luminoso recebido pela superfície que se pretende iluminar (fluxo útil -fútil), com a soma dos fluxos individuais de cada fonte de luz da instalação.

2.2.13 > Fluxo Luminoso (Φ)

É a quantidade de luz emitida em todas as direcções por uma fonte de luz. A unidade é o lúmen (lm).

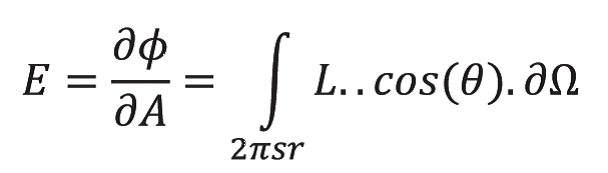

2.2.14 > Iluminância (E)

A Iluminância tem como unidade o lux (lx) e, segundo a norma EN 12665 é o quociente entre o fluxo luminoso (∂f) incidente num elemento da superfície e a área (∂A) desse elemento. Ou seja, é a quantidade de fluxo luminoso recebido pela unidade de área iluminada:

Legenda:

E – Iluminância.

L – Luminância num dado ponto nas várias direcções dos raios elementares incidentes do ângulo sólido.

∂W – Ângulo sólido.

q – Ângulo entre qualquer um dos raios incidentes e a normal à superfície num dado ponto.

Existem quatro medidas de iluminância possíveis:

› Horizontal (Eh), vulgarmente designada apenas por Iluminância (E).

› Vertical (Ev).

› Semi-cilíndrica (Esc).

› Hemisférica (Ehem).

Nota: Deduz-se que quanto maior for o fluxo luminoso incide iluminância. Do mesmo modo, mantendo menor for a área a iluminar.

2.2.15 > Iluminância Média (Emed)

Média aritmética de todos os pontos de iluminância calculados sobre a superfície da via. A unidade é Lux.

2.2.16 > Iluminância Mínima (Emin)

É o valor mínimo de iluminância calculado sobre a superfície da via. A unidade é Lux.

2.2.17 > Índice de Reprodução de Cor (IRC)

É a capacidade de reprodução cromática do objecto iluminado por uma fonte de luz, sendo por isso um valor indicativo da capacidade da fonte de luz para reproduzir cores, em comparação com a reprodução obtida por uma fonte de luz padrão, tomada como referência.

Nota: A fonte de luz que se toma como referência é a luz solar.

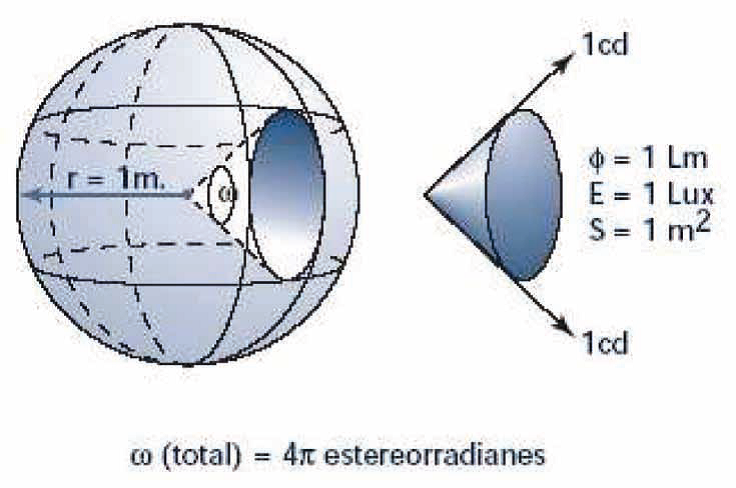

2.2.18 > Intensidade Luminosa (I)

A intensidade luminosa de uma fonte de luz é igual ao fluxo emitido numa direcção por unidade de ângulo sólido nessa direcção. A unidade é a candela (cd).

Nota: a candela pode ser definida como sendo a intensidade luminosa, numa certa direcção, de uma fonte de luz que emite uma radiação monocromática de frequência 540 x 1012 Hz e cuja intensidade energética nessa direcção é 1/683 Watts por estereorradian.

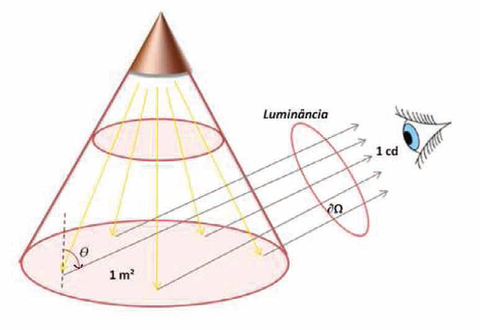

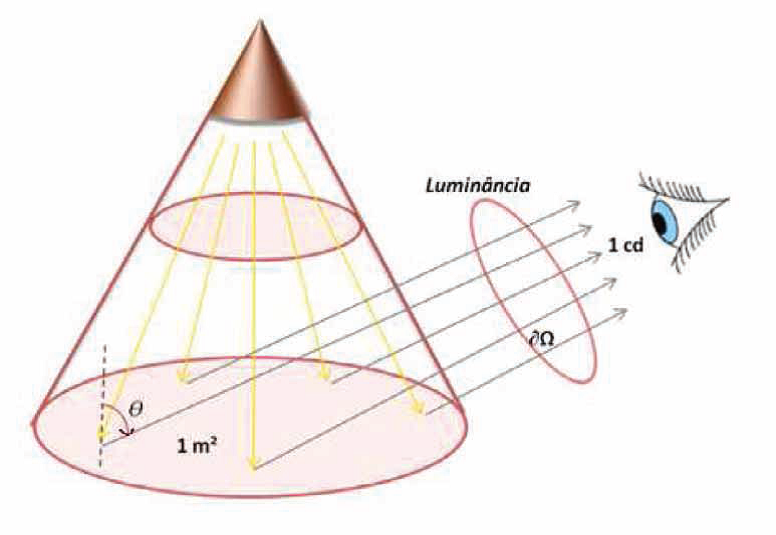

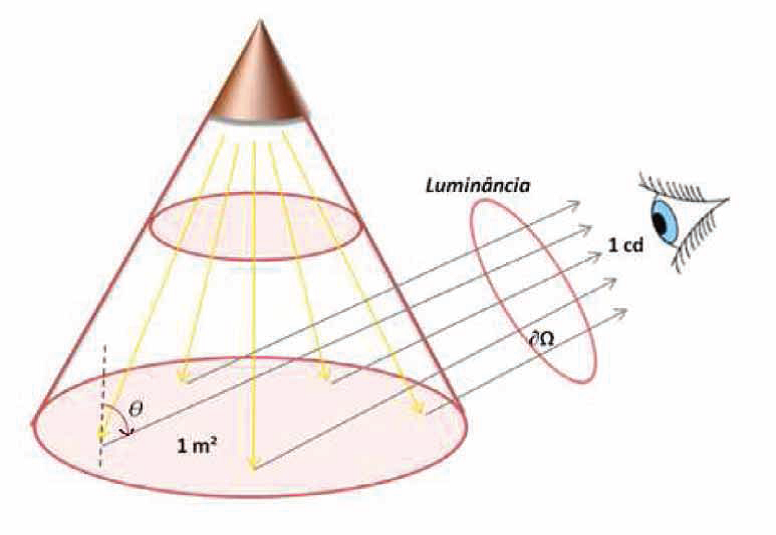

2.2.19 > Luminância (L)

A Luminância (L) é uma medida da densidade da intensidade da luz reflectida numa dada direcção, que descreve a quantidade de luz que atravessa ou é emitida de uma superfície, segundo um ângulo sólido (∂W ).

Tem como unidade SI a candela por metro quadrado (cd/m2), igualmente conhecida por nit (nt).

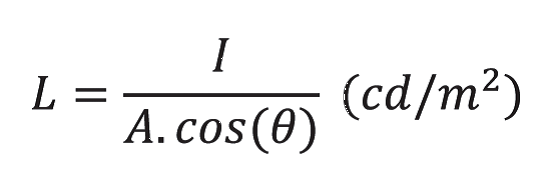

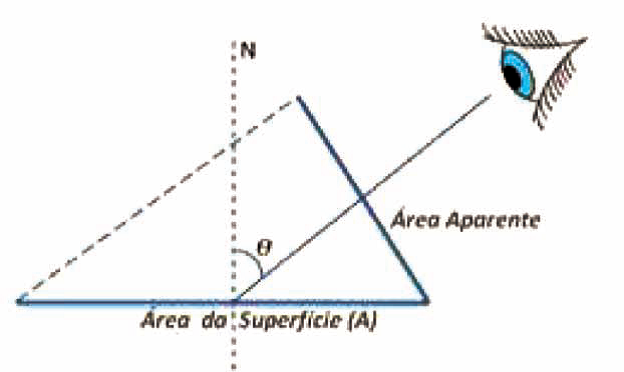

A Luminância (L) pode ser entendida como o quociente entre a intensidade luminosa (I) e a área (A) que a reflecte segundo uma determinada direcção (q), ou seja:

Ao denominador desta equação dá-se o nome de área aparente, que não é mais do que a área projectada na direcção do observador, correspondente à área da superfície iluminada.

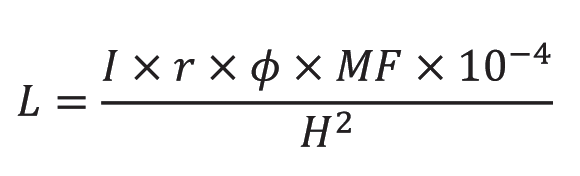

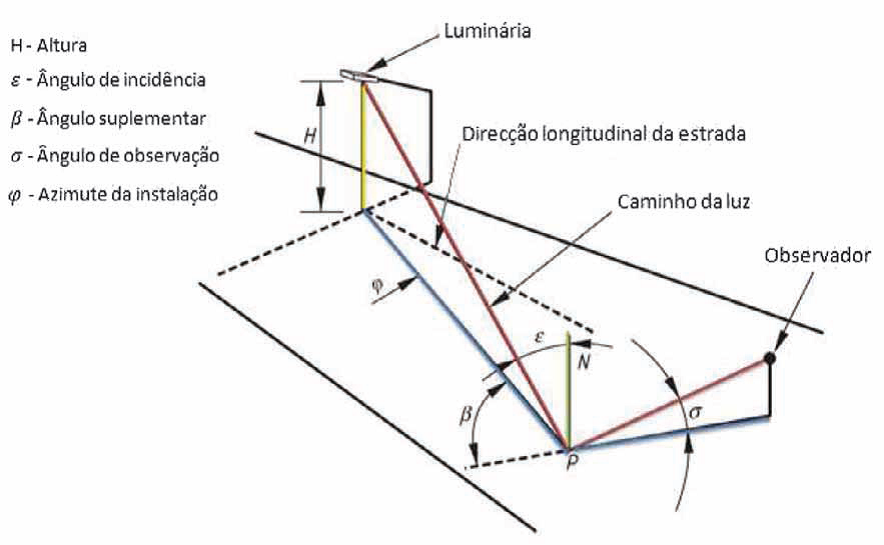

O cálculo da Luminância (L), num ponto da estrada, pode ser efectuado através da expressão:

Legenda:

I – Intensidade luminosa (cd) normalizada por klm.

r – Coeficiente de luminância reduzida para um vector de luz incidente, com coordenadas angulares (e, b) – obtido através da tabela de reflexão do pavimento, em st –1.

f – Fluxo luminoso inicial de cada luminária (klm).

MF – Produto do LLMF com o LMF.

2.2.20 > Luminância Média (Lmed)

Média aritmética de todos os pontos de luminância calculados sobre a superfície da via. A unidade é cd/m2.

2.2.21 > Rácio S/P

Rácio do output luminoso da fonte de luz, avaliado de acordo com a função de eficiência luminosa do espectro escotópico da CIE [V’(l)], e o output luminoso da fonte de luz, avaliado de acordo com a função de eficiência luminosa do espectro fotópico da CIE [V’(l)].

2.2.22 > Poluição Luminosa

Pode ser definida como sendo qualquer efeito adverso causado ao meio ambiente pela luz artificial excessiva, ou mal direccionada, nomeadamente quando a luz artificial é emitida horizontalmente e pelo hemisfério superior.

Nota: Dependendo do conceito inicial do projecto, uma possível solução é o uso de fontes de luz direccionadas, que sejam emitidas somente pelo hemisfério sul (para baixo da horizontal), de tal forma que a própria fonte de luz não seja visível pelos lados.

Uma luminária eficiente deve iluminar o chão até um pouco além da metade da sua distância ao próximo poste. Assim, ao dirigir a luz apenas para onde ela é necessária, é requerida menos iluminação. Outra vantagem desse tipo de luminária é que a nossa visão da área iluminada se torna muito mais nítida quando não recebemos luz vinda directamente das lâmpadas sobre os olhos.

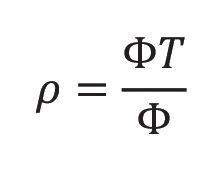

2.2.23 > Reflexão (ρ)

Relação entre o fluxo reflectido por um corpo (com ou sem difusão) e o fluxo recebido. A unidade é %.

2.2.24 > Rendimento dum Ponto de Luz (%)

Relação entre o fluxo luminoso emitido pelo aparelho de iluminação e o fluxo luminoso da(s) respectiva(s) fonte(s) de luz, em iguais condições de funcionamento.

2.2.25 > Rendimento luminoso (ε)

O rendimento de uma fonte de luz é a relação entre o fluxo luminoso emitido pela mesma e a unidade de potência eléctrica consumida para o obter. A unidade é lm/W.

Nota: para uma fonte de luz que transforma, sem perdas, toda a potência eléctrica consumida em luz num comprimento de onda 555 nm, terá o maior rendimento possível no valor 683 lm/W.

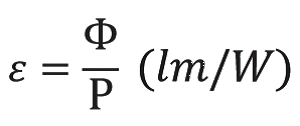

2.2.26 > Temperatura de Cor (K)

A temperatura de cor é uma característica da luz visível, determinada pela comparação da sua saturação cromática com a de um corpo negro radiante ideal. Ou seja, é a temperatura a que um corpo negro irradiaria a mesma cor da fonte luminosa (usualmente medida em Kelvin – K).

Nota: Quanto mais alta a temperatura de cor, mais clara é a tonalidade de cor da luz.

O conceito de luz quente ou fria relaciona-se com a tonalidade de cor que a fonte de luz apresenta ao ambiente. As fontes luminosas podem variar entre 2.000 K até mais de 10.000 K. Do ponto de vista técnico a tonalidade da luz que irradia uma fonte de luz conhece-se pela sua temperatura de cor.

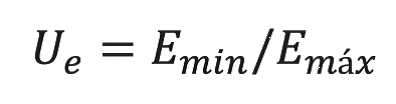

2.2.27 > Uniformidade extrema (Eu)

Relação entre o valor de iluminância mínima e o valor de iluminância máxima, de uma instalação de iluminação. A unidade é %.

2.2.28 > Uniformidade Geral (Uo)

Relação entre o valor de luminância mínima e o valor de luminância média, de uma instalação de iluminação. A unidade é %.

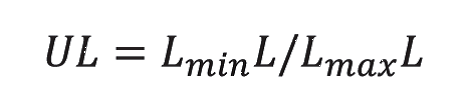

2.2.29 > Uniformidade Longitudinal (UL)

No sentido de deslocação do observador, é a relação entre o valor de luminância mínima e o valor de luminância máxima longitudinal, de uma instalação de iluminação. A unidade é %.

Nota: Pode ser calculada para toda a superfície da via, ou no eixo da faixa de rodagem do sentido de circulação.

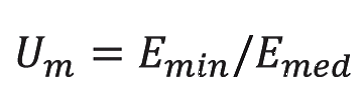

2.2.30 > Uniformidade Média (UM)

Relação entre o valor de iluminância mínima e o valor de iluminância média, de uma instalação de iluminação. A unidade é %.

2.3 > Electrotecnia

2.3.1 > Aparelho de Iluminação

É um equipamento que é utilizado como suporte de ligação à rede eléctrica das fontes de luz que o equipam, segundo determinadas características ópticas, mecânicas e eléctricas.

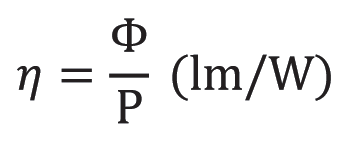

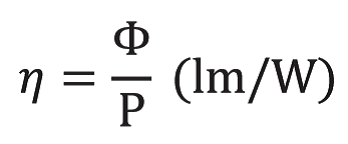

2.3.2 > Eficiência Luminosa

A Eficiência Luminosa (η) de uma fonte é a relação entre o fluxo luminoso total emitido pela fonte (j) e a potência por ela absorvida (P). A unidade SI é o lm/W (lúmen por Watt).

Os equipamentos fotométricos e os medidores de luz são geralmente calibrados conforme a sensibilidade espectral dos cones, ou seja, na visão fotópica. Assim, o fluxo luminoso das fontes de luz é avaliado somente em termos da sua resposta fotópica.

Este rácio é também muitas vezes utilizado como o Índice de Eficiência Energética.

2.3.3 > Fonte de Luz

Define-se como sendo o elemento físico, sólido ou gasoso que, quando alimentado por energia eléctrica, emite radiações visíveis ao olho humano.

Nota: Exemplos de fontes de luz: lâmpadas de filamento ou descarga e LEDs.

2.3.4 > Ponto de Luz

Define-se como um elemento que permite a iluminação de uma área, sendo constituído por um aparelho de iluminação, fonte de luz e apoio.

2.3.5 > Regulador de Fluxo Luminoso

É um equipamento previsto para controlar o processo de arranque, estabilização e redução do consumo da potência instalada, referente a uma instalação de iluminação, funcionando após a aplicação de uma “ordem” com origem local ou remota.

O processo pode ser efectuado através da regulação, por tensão, por corrente ou variação da frequência, através de equipamentos electromecânicos ou electrónicos.

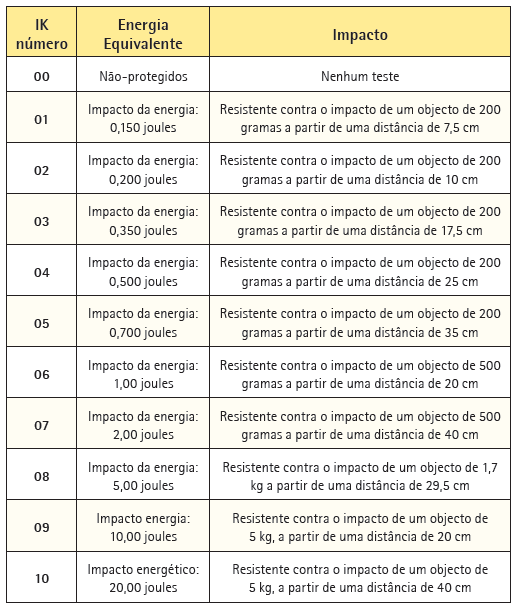

2.3.6 > Resistência aos Impactos (IK)

É a capacidade do material resistir á força de um impacto repentino, sendo a classificação a seguinte:

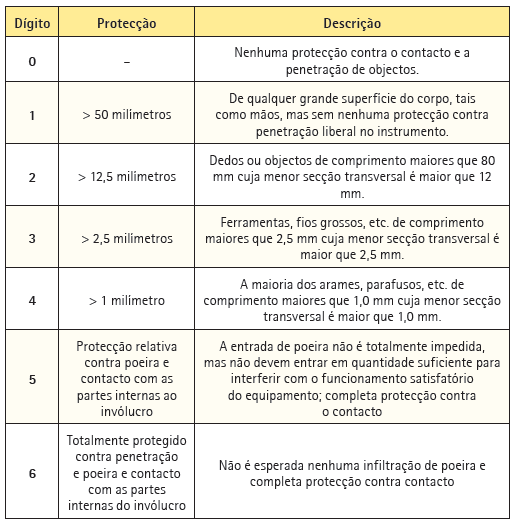

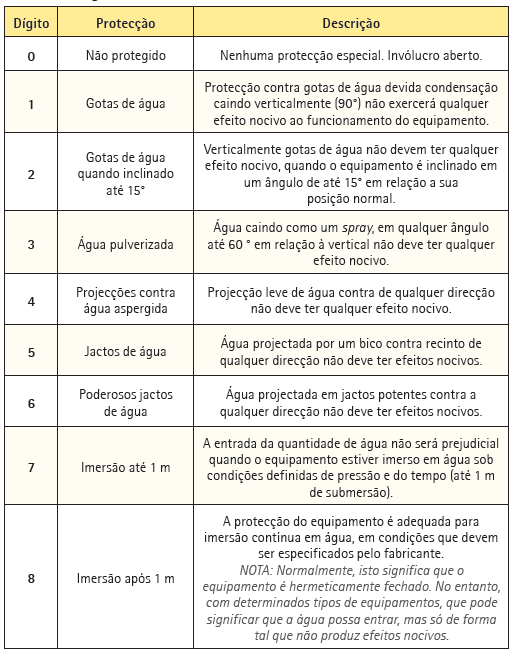

2.3.7 > Índice de Protecção (IP)

É um parâmetro que define quais as características de um aparelho de iluminação, que deve ser considerado em função do local de instalação da mesma, nomeadamente quanto à agressividade do ambiente e condições de intempérie.

Nota: O grau de protecção tem por objectivo a determinação dos seguintes parâmetros:

a) Protecção de pessoas (incluindo as partes do corpo como mãos e dedos) contra o contacto às partes em tensão sem isolamento, contra o contacto nas partes móveis no interior do aparelho e protecção contra a entrada de corpos estranhos como poeiras, por exemplo;

b) Protecção do equipamento contra a entrada de água no seu interior.

Tabela (1.º dígito)

Tabela (2.º dígito)

(continua na segunda parte)

Artigo gentilmente cedido por:

RNAE – Associação das Agências de Energia e Ambiente – Rede Nacional

[email protected] ∙ www.rnae.pt

FONTE: Revista O Electricista